编者按:

2025年是西藏自治区成立60周年。60年来,在中国共产党领导下,西藏社会制度实现历史性巨变,经济社会发展创造了“短短几十年、跨越上千年”的人间奇迹。新华社常年扎根西藏的资深摄影记者,用他们的镜头,经年累月,记录下这历史长河中的沧桑巨变。

在这篇关于西藏的故事展开之前,我们要说另外一个故事,故事的讲述者是新华社西藏分社记者姜帆——

2023年12月,我在那曲市物资交流会上遇到一位尼玛县农业局的干部。听说我是新华社的,他马上问我:“唐召明叔叔您认识吗?”然后他与我说起,他的一家与新华社记者唐召明有“三代人的交情”。20世纪80年代,唐召明在尼玛县报道赛马会,看见一个小男孩形象很好,想拍几张照片,结果男孩害羞,跑回了自家帐篷。男孩的母亲问明白怎么回事,就请唐召明进帐篷喝茶、吃肉,同时给男孩洗脸、换上新衣服,让他好好地拍了照片。2010年代,唐召明在北京帮助众多先心病患儿联系手术。一次,一名患儿的父亲盯着他看了半天,突然问他:“您是唐叔叔吧?!”原来他就是当年的那个小男孩。后来,唐召明再次回到藏北的时候,还专门到他家做客,与一家三代拍下了珍贵的合影。

.jpg)

1987年,在西藏那曲地区文部办事处(现那曲市尼玛县)赛马会上,小男孩次仁石达(左一)和她阿妈达曲(中)在一起。新华社记者 唐召明 摄

这是唐召明(右二)作为北京建藏援藏工作者协会志愿者到藏北草原向牧民群众捐赠捡拾牛粪的高原捡拾车时,前去看望次仁石达(左二)一家,并与次仁石达的女儿小拉姆(中)以及阿妈达曲(左一)合影留念(王博轩2019年9月9日摄)

四十载春秋,我以镜头为笔,大地为纸,在雪域高原记录西藏巨变的英雄史诗。

从二十世纪八十年代起,作为新华社摄影记者,我有幸成为西藏惊人发展变化的目击者与记录者——从牧区帐篷的袅袅炊烟到现代新城的璀璨灯火,从牦牛驮队的悠远铃声到“天路”列车的风驰电掣,每一帧都是时代馈赠的视觉证词。

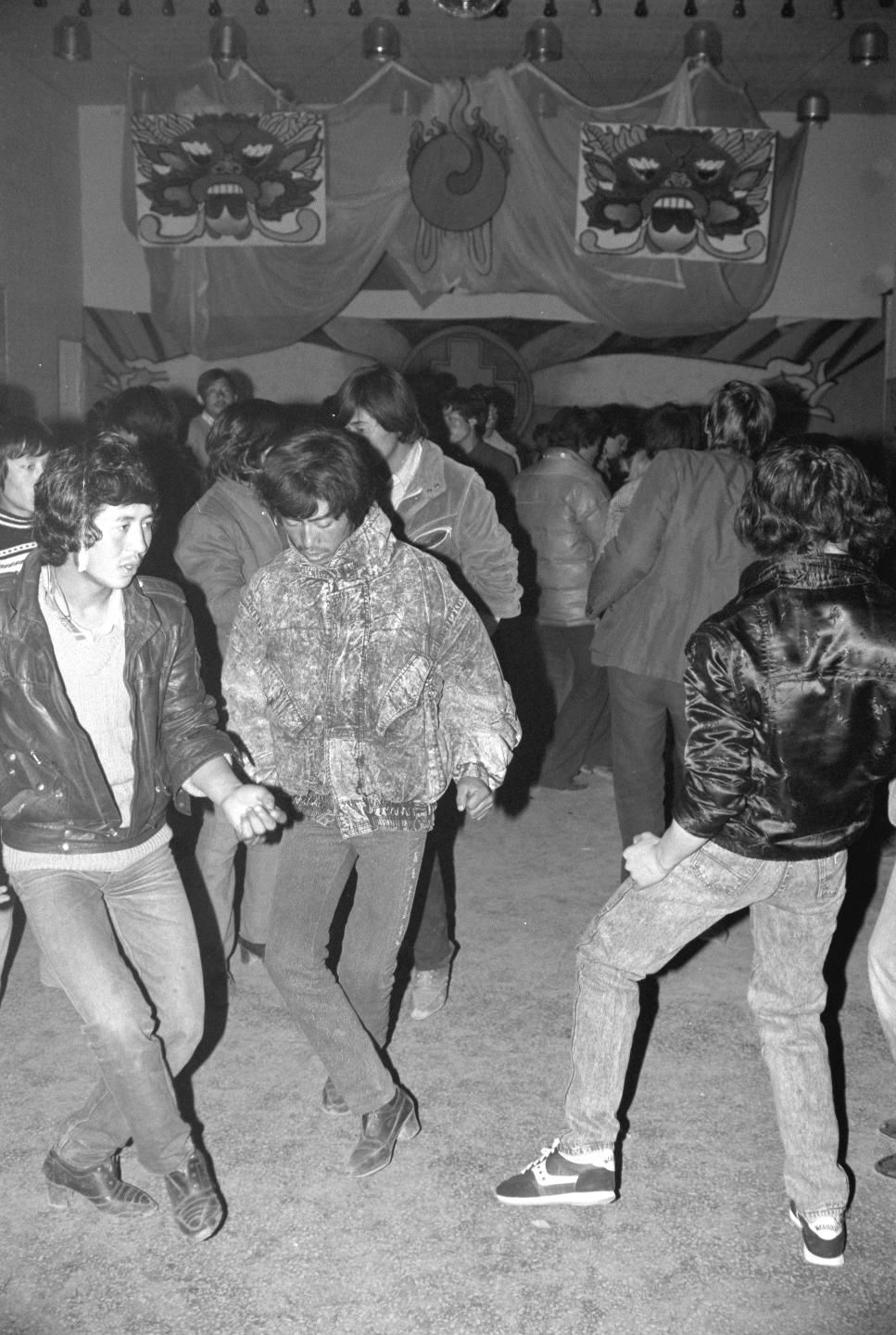

藏历新年前夕,拉萨一家有现代化设施的舞厅开业,能歌善舞的藏族男女青年很快喜爱上了迪斯科。舞厅设在拉萨市日光城宾馆内,建筑面积为849平方米,可同时接待250多人。 (1988年摄)

.jpg)

西藏乃堆拉哨所终年被积雪覆盖,巡逻的士兵在雪地上艰难地跋涉。(1992年6月25日发)

.jpg)

阿里地区普兰县的青年人在打台球。 (1996年9月9日发)

兰州——西宁——拉萨光缆工程,从1997年7月开始施工。这是工人和驻藏部队官兵在海拔4000多米的藏北草原上准备铺设光缆的情景。(1997年9月18日发)

.jpg)

在西藏的阿里高原,背水一度是当地藏民获取生活用水的主要方式。(1997年10月26日发)

回想以往的经历,我从青海调到西藏,后又从西藏调到北京工作,可内心永远割舍不了雪域高原。于是,我一次次投入到它的怀抱,去完成一个个新的使命。不管何时何地,我都要通过自己手中的相机,告诉世人一个真实的西藏,一个变化中的西藏。

.jpg)

在拉萨市布达拉宫前,两位身着藏装的外国游客和一位藏族妇女交谈。交通和旅游服务设施的逐步完善,为独具风情的西藏高原引来了更多的游客。(1997年11月13日发)

.jpg)

西藏江孜县,次仁玉珍使用太阳能灶烧开水。这种太阳能灶十多分钟就可以烧开一壶水,既省时、省力,又方便。 (1997年10月13日发)

冰川、雪山、江河、大漠……这是世人眼中独具魅力的西藏风光。可曾想,造就这些自然风光的大自然也曾一度把西藏变为“高原孤岛”。现在进出西藏我们可以任意选择汽车、火车、飞机等出行方式,这是经过了几代人的努力建设才换来的。

西藏和平解放后,在一代代人的艰苦努力下,川藏线、青藏线、滇藏线、新藏线……进藏的公路网越来越宽,西藏境内的道路也在逐步由拉萨向外围辐射拓展。

70余年前,10万多筑路大军用铁锤、钢钎,一米一米在悬崖峭壁上凿石通路、在雪域高原开山架桥。1954年12月25日,康藏、青藏两条公路同时通车拉萨,结束了西藏不通公路、没有汽车的历史。

1965年,北京-成都-拉萨航线开通,打破了世界屋脊的“空中禁区”。扁平式的交通网开始向立体空间拓展。

2006年7月1日,青藏铁路正式开通运行,从此西藏结束了没有铁路的历史。

.jpg)

连接西藏和内地的交通大动脉青藏公路的修筑和畅通,给西藏的经济发展带来了巨大的变化。图为1987年青藏公路线上的西藏那曲镇。

.jpg)

2010年7月5日上午,由拉萨开往北京的T28次列车通过拉萨河特大桥。

唐古拉山,自古以来就是西藏的一道天险。人们梦想着能够坐着火车过唐古拉,那该有多好!2006年7月1日,世界海拔最高的铁路青藏铁路终于通车了!唐古拉山,既是青藏铁路的最高点,也是青藏公路的最高点。青藏公路途经海拔5231米的唐古拉山口,青藏铁路则途经海拔5068米的唐古拉火车站。

.jpg)

这是唐古拉火车站(2010年7月7日摄)。

青藏公路109道班,负责养护海拔5231米的唐古拉山口公路。这个道班的养路工,几十年来挑战人类生命极限,战风雪、斗严寒,确保了青藏公路这条“金桥”的畅通。1990年,他们被交通部授予“天下第一道班”的光荣称号。

109道班工人风餐露宿,化冰烧茶,雪拌糌粑,习以为常。 (1991年1月5日发)

由19名藏族青年组成的109道班养路工在清除青藏公路上的积雪。(1992年10月26日发)

过去,由于西藏交通不便,人们每遇江河,都需要乘坐牛皮筏子、木船或后来的钢驳船摆渡才能通过。从古至今,派生出了一批批以此谋生的摆渡船工。如今,这些传统的摆渡方式,已被各种现代化大桥所替代,摆渡船成了渐渐消失的历史记忆;船工这一古老的行业,也随之淡出人们的视野。

雅鲁藏布江上摆渡的牛皮筏。这是在西藏常见的一种水上运输工具,用几张整牛皮缝在一起制成。(1997年11月28日发)

在西藏自治区林芝市波密县拍摄的国道318公路通麦特大桥(2024年11月8日摄)。新华社记者 沈伯韩 摄

拉萨,被誉为“日光城”。记得有一首叫做《逛新城》的歌中这样唱道:“……快快走,看看拉萨新面貌。”拉萨也以它日新月异的面容惊艳着每一双注视它的眼睛。而我也有幸见证了它的发展和变化。

.jpg)

古城拉萨新建的西藏宾馆、工人疗养院和拉萨饭店是1985年国家援助西藏建设的43项工程的一部分。(1987年11月10日发)

.jpg)

1989年新年伊始,拉萨市街头出现了卖大气球的个体户,藏族市民喜欢将经幡挂在彩色气球下,放飞空中。

拉萨郊区的青年农民在丰收之际,跳起“锅庄”,欢度“望果”节(丰收节)(1992年10月26日发)。

在拉萨市布达拉宫广场,这家藏族母女三人在乘坐儿童电动车游玩娱乐(1997年11月13日发)。

2025年8月21日上午,西藏各族各界干部群众约2万人欢聚拉萨市布达拉宫广场,热烈庆祝西藏自治区成立60周年。这是彩车上的演员通过布达拉宫广场时放飞鸽子。新华社记者 申宏 摄

城市之外的高原腹地,同样书写着壮丽的建设篇章。

藏北无人区平均海拔在5000米左右,由于高寒缺氧,被称为“生命禁区”。过去,这里成立了双湖办事处和文部办事处,现今已更名为双湖和尼玛两县。当时这里没有绿树,也没有宽阔的马路……只有几十排极为普通的平房。人们照明用柴油机发电,常年烧牛粪炉取暖,没有任何娱乐设施,与外界联系仅靠两台电报机。现在这里已从过去一片“小村庄”变成了一座灯火通明、有不少楼房的现代化小城。

.jpg)

藏北西部过去的“无人区”,平均海拔5000米,面积为20万平方公里,因高寒缺氧,气候恶劣,千百年来一直渺无人烟。1975年,西藏人民政府在这里先后成立了双湖、文部两个办事处,第二年又有一批藏、汉族干部和几千户牧民赶着牲畜到这里安家落户,沉睡千年的荒原从此揭开了开发建设的新篇章。过去跟着牛羊后面转的牛羊倌,今天放牧用上了望远镜。这名小伙子一边放牧,还不时坐下来看书、学习、听录音,通过望远镜瞭望羊群。 (1987年9月16日发)

.jpg)

文部草原上有一些藏族牧民成为商品流通的买卖人。这是牧民在“帐篷商店”选购日用工业品。(1987年9月16日发)。

双湖和文部办事处在海拔5000米的地方分别建起了卫星地面接收站,使当地牧民可以收看当天中央电视台播放的节目(1987年9月16日发)。

.jpg)

随着“无人区”的开发建设,在这亘古荒原迎来了内地货郎担。这是来自甘肃省秦安县兴丰乡的三位农民肩挑商品来到海拔5000米的文部草原出售商品(1987年9月16日发)。

.jpg)

这是尼玛县新貌(2009年8月9日摄)。

.jpg)

由中海油援建的尼玛县小学学生在上计算机课(2009年9月13日摄)。

2012年,国务院批复成立双湖县,为我国海拔最高的县,总面积近12万平方公里。国家先后投资数十亿元帮助双湖县修通了公路,县城所在地接入国家电网主网……2019年底,双湖县实现脱贫摘帽。

.jpg)

这是双湖县城(2013年7月27日摄)。

这是双湖县一位牧民使用手机打电话(2013年7月27日摄)。

然而,在双湖,群众健康长期受高海拔、恶劣气候影响,高原性风湿病、痛风、心脏病多发。上学难、看病难、出行难也始终困扰着当地群众。

此外,双湖县域一半以上的面积在羌塘国家级自然保护区内。随着全球气候变暖,人畜和野生动物矛盾日益凸显,双湖草场开始出现退化。

为筑牢国家生态安全屏障,让牧民群众过上更高质量的生活,2018年,西藏自治区党委、政府决定实施极高海拔地区生态搬迁。更多的双湖人在新家园开启了新未来。

这是双湖县医生在嘎措乡为牧民群众量血压、诊断疾病(2013年7月27日摄)。

双湖县多玛乡仲鲁玛村的一个小朋友拿着自己心爱的滑板,准备搬去新家(2022年7月13日摄)。新华社记者 孙非 摄

刚刚抵达森布日安置点的双湖县牧民正前往新家(2022年7月19日摄)。新华社记者 张汝锋 摄

羌塘国家级自然保护区核心区繁殖迁徙路上的雌性藏羚羊群。(2025年6月10日摄)。新华社记者 姜帆 摄

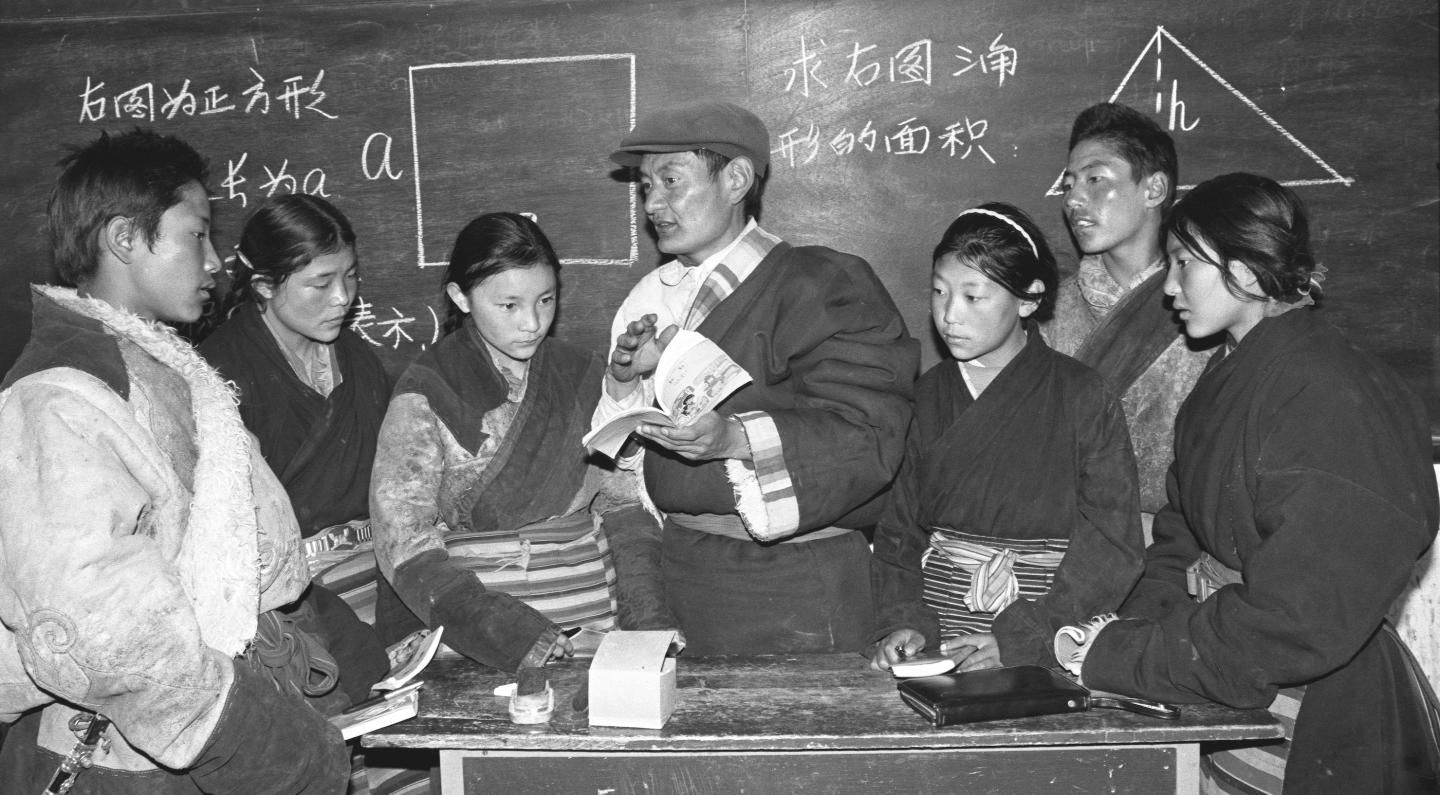

西藏和平解放70多年来,国家采取多种措施支援西藏发展教育事业,已逐步建立起从学前到中小学、大学及成人、职业教育的教育体系。农牧民与城镇困难家庭子女的学前至高中15年,皆包裹在国家“包吃、包学”的温暖羽翼之下。从1984年国家做出“在内地创建西藏学校和开办西藏班”的决策以来,内地办学已成为西藏教育的重要补充。

藏北高原班戈县小学校长申却坚村(藏族)给学生上课。(1988年1月30日发)

西藏农牧学院农学系老师在辅导藏族学生观察蝴蝶昆虫标本。(1991年发)

北京市西藏中学600多名高原儿女欢度藏历水猴年新春佳节。预科二班的藏族中学生给他们的“张妈妈”——班主任张荣安老师穿上藏装,共庆这欢乐时刻(1992年3月5日摄)。

北京西藏中学首批93名藏族高中毕业生乘火车离京返藏。1991年入校的次仁卓嘎来到北京火车站为姐姐卓嘎送行。卓嘎是位品学兼优的好学生。临别前,她勉励妹妹好好学习(1992年7月13日摄)。

截至2024年,西藏共有各级各类学校3618所,教职工9.66万名,在校生总数达到97万人,超过西藏总人口的25%。当前全区学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率、高等教育毛入学率等教育主要指标均达到或超过全国平均水平。

西藏林芝市工布江达县娘蒲乡中心小学学生在食堂用餐(2024年9月3日摄)。 新华社记者 晋美多吉 摄

四十年跋涉,四十年记录,我始终坚信:记者的镜头当如牦牛脊梁,既要负重历史真相,亦须传递土地温度。这些我从数万张底片和数字照片中所打捞的时代切片,或许不够完美,却足够真实——它带着浓浓的酥油茶香和糌粑味,是酥油灯与霓虹灯交汇的光谱,是一个记者对高原最深沉的挚爱与心动,也是一名建藏援藏工作者感恩西藏、致敬西藏的小小献礼。

讲述:唐召明

记者:姜帆

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号