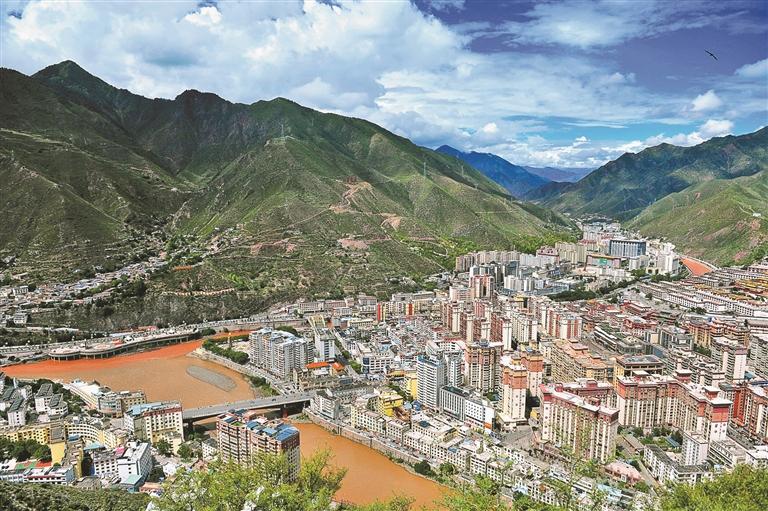

图为美丽的昌都市区一角。记者 温凯 摄

昌都,西藏第一面五星红旗升起的地方。

自治区成立60年来,创造过西藏诸多“第一”的藏东大地,在中国共产党的领导下,踔厉奋发、勇毅笃行,迎来翻天覆地的变化。

三江奔流,藏东腾飞,绘就出一幅壮美的发展画卷。

教育医疗跨越发展,书写幸福篇章

1957年,昌都成立了西藏首所现代学校——昌都市实验小学,首届小学毕业生仅有15人,教育普及率不足5%;2025年,在昌都市实验小学的“未来教室”里,温暖的阳光透过明亮的玻璃,洒在孩子们专注认真的脸庞上,老师轻轻触碰互动屏幕,藏汉双语的知识点瞬间化作灵动的动画,充满了科技感。

2025年的昌都市教育大会,正式提出了“加快推进昌都教育现代化、建设教育强市”的工作目标,明确了时间表和任务图。

“经过60年的发展,昌都教育已经完全具备了追逐‘教育强市’目标的底气。”昌都市教育局局长周凯表示,“目前,全市有各级各类学校712所,较1965年增加697所,在校学生167331人,教职工12451人,九年义务教育巩固率98.53%,高中阶段毛入学率达91.73%。”

数据显示,“十四五”期间,昌都市教育投资21.13亿元,新建、改扩建学校264所,新增学位1.3万余个,投入资金11.28亿元,实施学校供暖项目396个。近五年,累计拨付“三包”资金33.1亿元,惠及学生76.09万人次,营养改善计划资金5.32亿元惠及学生54.41万人次,困难学生资助政策覆盖各个学段,近五年资助学生2.86万人次,总金额1.6亿元。

近段时期,昌都市人民医院各科室陆续传来喜讯:前有来自察雅县26周超早产儿“转危为安”、再有51岁藏族阿妈在藏东首例密网支架术中“化险为夷”,还有急性心肌梗死的康巴汉子“起死回生”……

昌都市卫生健康委副主任顿珠告诉记者,截至2025年8月,昌都基层医疗卫生机构达1215个、医务人员3800余人,满足“一村两医”基本需求,孕产妇住院分娩率达到98.46%,城乡居民基本医疗、社会养老保险全覆盖,乡(镇)卫生院医保直接结算,让农牧区群众看病就医更加便捷。

藏医药事业快速发展,昌都市藏医院被列为自治区级区域医疗中心,《晶镜本草》《昌都藏医药》《昌都市藏医药古籍文献精选集》等文献的出版发行,助推了藏医药事业的传承创新发展。

2024年,昌都作为全区唯一地市成功入选中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目城市,必将进一步为昌都医疗卫生事业高质量发展注入新动能。

清洁能源领航,铸就发展新引擎

1967年,昌都电厂建成,那亮起的第一缕现代之光,给这片土地带来了新的希望。

今天,在新时代党的治藏方略正确指引下,昌都紧紧把握自身水风光资源富集的独特优势,朝着打造藏东国家清洁能源基地的宏伟目标大步迈进,全力构建清洁能源“一基地、两示范”发展新格局,推进金上、澜上、藏东南(玉察)三大清洁能源基地建设。

在昌都八宿县境内海拔5200米的高原上,高耸的风机塔筒与广袤的草原交相辉映,源源不断的绿电从雪域高原被送往千家万户,构成了一幅壮丽的绿色发展图景。

“我们共安装了20台5兆瓦双馈风力发电机组,总装机容量100兆瓦,于2024年10月30日成功并网发电,每年可新增清洁能源2.23亿千瓦时以上,将有效改善西藏能源结构,有力保障人民群众冬季供暖和电力安全供应,为超高海拔地区风电建设进行有益的示范探索。”大唐西藏能源开发有限公司所属西藏大唐怒江上游水电开发有限公司集控运维中心主任金有祺告诉记者。

截至目前,昌都市已建在建清洁能源装机容量达到1740万千瓦,占到全区已建在建电力总装机近六成。此外,全市光伏项目已累计向群众兑现土地租金约2.8亿元。重大能源项目,不仅成功盘活了区域资源,为当地带来了显著的经济效益,更让老百姓在家门口就能实现就业增收,成为昌都经济腾飞的直接受益者。

能源产业的蓬勃发展,如同一台强有力的引擎,正推动着昌都产业集群强势崛起。昌都紧扣清洁能源开发这条主线,持续深化“延链、补链、强链”行动,因地制宜培育新质生产力。目前,中车株洲所、特变电工、东方电气、水电四局等一批装备制造龙头项目相继落户昌都,建成投产后,预计年产值可达24亿元,为昌都工业高质量发展注入澎湃动能。

守护绿水青山,收获金山银山

“钱包像果实般渐渐鼓起,生活像蜜橘般甜蜜。”昌都市察雅县木许乡木许村51岁的蜜橘种植大户扎西尼玛与记者交谈时,脸上满是幸福的笑意。去年,是他种植蜜橘以来收入最高的一年,自家的200余棵蜜橘树,只需在闲暇时稍加照料,每年就能带来一笔可观的收入。

生态优先、绿色发展,是昌都市多年来始终坚守的发展底色。今天的昌都,正全域协同推进生态文明建设,各县区齐心协力、共同发力,在生态保护修复、环境质量提升、绿色发展转型等方面,共同描绘出一幅人与自然和谐共生的壮美画卷。

截至2024年,昌都市森林面积3.82万平方千米,森林覆盖率34.78%,林地面积5.02万平方千米,草地面积5.09万平方千米,草原植被综合盖度78.04%,全市环境空气质量优良率100%,大江大河、重要湖泊水质总体保持在Ⅲ类及以上,集中式饮用水水源地水质达标率100%。

良好的生态系统为野生动植物提供了理想的栖息家园。边坝县黑颈鹤种群数量增至200余只,洛隆县玉西乡成功拍摄到国家一级保护动物金钱豹影像,芒康县国家级重点野生保护动物达60种。成功创建拉妥湿地等5个国家级湿地公园、红拉山滇金丝猴保护区等2个国家级自然保护区和然乌湖国家森林公园,国家重点保护野生动物达到71种。

一方水土养一方人。生态的红利正在昌都各处显现:察雅县培育经济林1.2万亩,果品年产值超千万元,带动1680户增收1257万元;贡觉县依托拉妥湿地的“金字招牌”,精心谋划“生态+文旅”融合发展之路;2024年,八宿县兑现补助资金4347万元,惠及12420人。真正实现了“护绿”与“致富”的双赢局面,让藏东的绿水青山变成了群众的金山银山。(记者 贡秋曲措 平措朗加 温凯)

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号