唐景龙四年(710年),文成公主入藏70年后,唐蕃古道再次旌旗招展,大唐送亲仪仗绵延数里。“甥舅重亲地,君臣厚义乡。还将贵公主,嫁与耨檀王”,朝臣阎朝的隐赋诗定格了金城公主西嫁吐蕃的历史瞬间,满怀对甥舅情谊永续的美好期许。

有唐一代,唐蕃之间以和亲为纽带的“甥舅之谊”虽有纷争,但“问聘之礼,从未间断”。大唐慷慨地将中原的文明智慧源源不断传入雪域高原,吐蕃则在会盟碑上镌刻下“与唐亲好”“社稷如一”“甥舅熙融”等一体同心的真挚誓言。

吐蕃王朝覆灭后,西藏长期处于地方势力分治状态。元朝开创性地设立宣政院,正式将西藏纳入中央政府行政管辖范围;明清两代以册封、驻藏大臣等制度,逐步强化中央政府对西藏地方的治理。

如今,北京民族文化宫“铸牢中华民族共同体意识文物古籍展‘西藏专展’”中陈列的圣旨、印信、文书等珍贵文物,以无可辩驳的历史真实性,见证着历代中央政府有效治理西藏以及汉藏交融共生的历史进程。

.jpg)

▲酸枝木嵌钿镶石面圆桌、鼓凳。这是清朝皇帝用过的,新中国成立后划拨十世班禅使用。

(一)圣旨印信证西藏古今一脉

成吉思汗建立蒙古汗国后,其孙阔端在西征过程中得知西藏地域辽阔,牛马羊成群,但教派林立、政令不一,遂决定将其纳入版图。阔端便写信邀请后藏萨迦派首领萨迦班智达·贡噶坚赞(萨班)赴凉州共商归附大计。

萨班作为佛学造诣深邃的高僧,为西藏佛教和苍生计,慨然应允。在凉州会盟期间,他撰写了著名的《萨迦班智达致蕃人书》,以智慧和远见促成了吐蕃各部归顺。随行的幼侄八思巴后来深受忽必烈器重,被尊为国师,在元朝建立过程中发挥了重要作用。

元朝建立后,忽必烈在中央设置总制院(后改称宣政院),统管全国佛教及西藏事务,封八思巴为“大宝法王”,令其统领天下佛教。

.jpg)

▲元世祖忽必烈赐予帝师八思巴的缀织锦缎铁盔甲,民族文化宫藏。

在西藏地方治理上,元朝设立乌思藏宣慰司,直接委派“本钦”管理其属下的十三万户政教事务。同时,在青海、四川等藏族聚居区分别设立朵甘思宣慰司和脱思麻宣慰司。

元代多次对西藏进行大规模户口普查,设立20余处驿站连通内地,建立起完备的行政管理体系。

.jpg)

▲为管理西藏各项事务,元朝先后册封了十四位帝师和多位国师。图为元朝赐给国师的“统领释教大元国师之印”龙钮玉印。(图片来源:中国西藏新闻网)

1368年,朱元璋建立明朝,1372年诏封当时实际控制乌思藏地区的帕竹政权首领释迦坚赞为“灌顶国师”,并赐玉印。次年,萨迦派首领、元末帝师喃加巴藏卜率众归明,朱元璋赐封其为“炽盛佛宝国师”,并对其举荐的旧官一概授职。

与元代独尊萨迦派不同,明朝推行“多封众建”政策,对每一个有影响力的教派首领都进行分封,先后册封了“三大法王”及“五教王”,设立了乌思藏、朵甘行都指挥使司和俄力思军民元帅府,完善僧官制度,使各派在中央王朝的统辖下维持平衡。

.jpg)

▲1388年,朱元璋封西蕃首领监藏劄思巴为武略将军、朵甘都卫管军副千户诰命。(民族文化宫展,四川甘孜藏族自治州提供)

清初,中央政府即将西藏纳入管辖体系。1652年,五世达赖进京朝觐,次年顺治帝册封其为“西天大善自在佛所领天下释教普通瓦赤喇怛喇达赖喇嘛”,由此确定“达赖喇嘛”称号的法定地位,且历代达赖必须经中央政府册封成为定制。

1713年,康熙皇帝册封五世班禅为“班禅额尔德尼”。至此,清廷正式确立了对达赖、班禅这两大互为师徒的活佛体系的管辖权。

.jpg)

▲康熙皇帝敕封“班禅额尔德尼”的谕旨和金印。(民族文化宫复制件)

1720年,清廷平定准噶尔之乱。为巩固战果并加强对西藏的管理,于1727年创设驻藏大臣制度并派驻军队。这一举措标志着清朝治藏政策从传统的羁縻统治转变为直接管辖,具有重要历史意义。

1791年,清军以七战七捷之威,将入侵西藏的廓尔喀军队驱逐出去。这一被乾隆列入“十全武功”之一的战役,不仅捍卫了国家主权和领土完整,更极大提升了西藏各教派对中央政府的信心与归属感。

.jpg)

▲《钦定藏内善后章程》二十九条。(民族文化宫复制件)

战后,清朝颁布了《钦定藏内善后章程》二十九条,系统规范了西藏政治、军事、宗教等事务。这一纲领性文件标志着清朝对西藏主权的全面确立,为后世治理奠定了法制基础。章程的第一条即为金瓶掣签制度,正式将活佛转世纳入中央政府律法轨道,并成为历史定制。

纵观西藏历史,每逢中央政权更迭,西藏地方政教首领都积极入朝觐见,寻求中央政府册封认可。这一政治传统不仅彰显了西藏与中原王朝牢不可破的属领关系,更在此过程中建立了经济和文化的深层交融。

(二)合璧共融展中华万千光彩

民族文化宫内,文成公主带入西藏的长鼓与七弦琴静默伫立。那夺目的色彩、精美的纹饰,仿佛仍能唤醒一千多年前的记忆——藏汉百姓在铿锵鼓点与悠扬琴音中欢歌共舞。

这种血脉相连的文化共鸣,历经岁月淬炼,至元明清时期更以宗教为纽带,绽放出璀璨光彩。

▲1300多年前文成公主带到西藏的长鼓,是其嫁妆之一。

在元代大一统的政治气象下,汉藏佛教文化交流结出了丰硕成果。元世祖忽必烈组织各族僧俗学者共同编撰的《至元法宝勘同总录》,综合收录了当时所见的汉文大藏经和藏文大藏经的详细目录,并加以系统对勘,极大推动了中原和西藏佛教界相互学习、深度交融的进程。

与此同时,民间的文化交流也悄然展开。西藏流行的“过街塔”特色宗教建筑开始出现在中原不少城市中;杭州飞来峰的元代石刻造像群,融合西夏、吐蕃、中原等多地佛教艺术元素,整体造像艺术风格呈现高度和谐统一。

▲飞来峰第44龛数珠观音立像,元代。许玲玉 摄

明代继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。这一时期的藏文史书《汉藏史集》传说中,将汉、藏、蒙古三族溯源为同父兄弟,彰显了“民族一家亲”的意涵;《贤者喜宴》《西藏王臣记》等文献称明朝皇帝为“文殊菩萨化身”,赋予统治者神圣的跨民族认同。

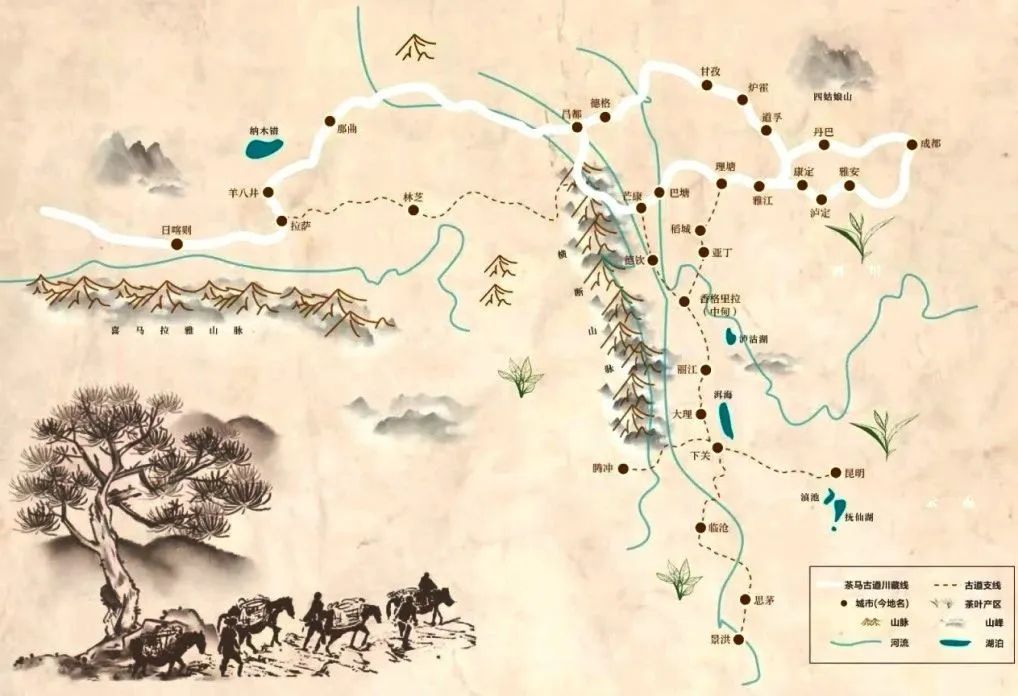

《周易》《尚书》《毛诗》等汉文典籍传入西藏,对儒家思想的传播发挥了重要作用。与此同时,明朝在西南各地恢复茶马贸易,藏族地区的佛画、犀角、皮毛、药材与中原的丝绸、布帛、粮食等在古道上交换,汉藏经济联系日益紧密,民间交流频繁。

▲茶马古道川藏线示意图。(图片来源:中国国家人文地理)

清代通过驿站系统和“同文”之治,将西藏与内地经济文化的一体化推向新的高度。康藏、滇藏、青藏驿道纵横交错,如血脉般贯通雪域高原与内地,孕育出藏彝走廊、盐马商路等传奇通道。这些纽带不仅强化了区域经济依存,更催生了打箭炉(今四川康定)、甘孜、察木多(今西藏昌都)等商贸枢纽,很多至今仍是区域商业中心。

在文化治理层面,清朝的多语合璧文书成为定制,且规模较大。这些规范化的多语文书,以“同文”之治在边疆治理中展现出空前效力,成为语言、服饰、艺术等互渗交融的催化剂。

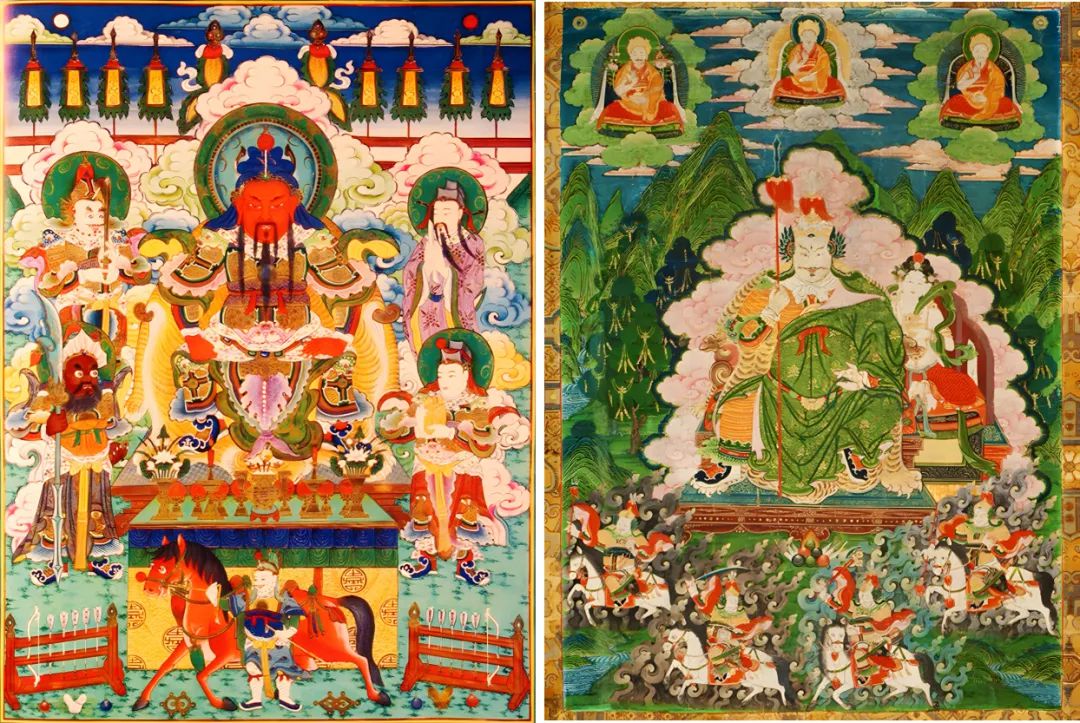

颇具深意的是关帝信仰在雪域高原的升华。西藏拉萨、昌都、山南、日喀则等地都有关帝庙,当它们以“格萨尔拉康”之名扎根雪域,当中原武圣形象与藏族英雄格萨尔等形象融为一体,中华文化的精神已然突破了族群界限,在伦理价值层面实现了真正的“天下大同”。

▲汉式关帝唐卡(左图,源自喜马拉雅艺术资源网站)与藏式关帝唐卡(右图,源自鲁宾博物馆网站)。

从考古实证揭示的青藏高原与中原文明的早期互动,到在历史长河中双方全方面深化的一体格局,再到近代与全国民众团结一致、共御外侮,西藏的命运始终与祖国的兴衰息息相关。

今年是西藏自治区成立60周年。今日之中国,已是繁荣昌盛的社会主义现代化国家;今日之西藏,更是实现了历史性跨越,展现出蓬勃生机。在中国共产党的领导下,雪域高原承续历史荣光,正与全国各族人民在实现中华民族伟大复兴的征程上携手阔步前行。

(注:本文图片除标明来源外,均由作者拍摄于民族文化宫)

监制 | 闫 永 肖静芳

审核 | 清 风

统筹 | 王彦龙

责编 | 才丽媛

制作 | 郭欣欣

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号