1990年11月22日,《西藏日报》头版刊发消息《江孜县成为我区第一个粮油亿斤县》,文中写到,地处年楚河畔的江孜县,今年粮油又获丰收,总产超过1亿斤,成为西藏有史以来的第一个粮油亿斤县……他们根据江孜县情,制定了四个保证的政策……

“人间有了青稞粮,日子过得真甜美,一日三餐不愁吃,顿顿还有青稞酒。人人感谢云雀鸟,万众珍爱青稞粒。”在高原,这样歌颂青稞的歌谣和传说,数不胜数。

然而,民主改革前,西藏农业生产水平严重落后,农业基础设施几乎为零,青稞等粮食产量极低。

斗转星移,青稞地还是那片青稞地,但随着党和政府的大力投入、农业技术的不断发展,地里的青稞“变”了,变得更高产了。

2025年6月16日,82岁的“江孜粮油过亿斤”一事的负责人、时任江孜县委常委、第一副县长、高级农艺师蒙绍潜,坐在地处成都市双流区的西藏干休所院内的大树下接受记者采访,精神矍铄、声音洪亮地说:“在中国共产党的领导下,西藏人民实现了从‘不够吃’到‘吃饱饭’再到‘吃好饭’的跨越,这是几千年来从未有过的伟大成就,足以彪炳史册。‘江孜粮油过亿斤’就是党团结带领老百姓过上好日子的真实写照。”

走在田间,清风拂过的青稞穗正传递出新西藏的温暖。

2025年5月22日,日喀则市桑珠孜区东嘎乡色定村村民春耕春播。记者 旦增嘎瓦 摄

一粒青稞的新生

青稞是西藏主要粮食作物,被誉为“粮食之母”,在西藏粮食作物面积、总产量占比中均达80%。

民主改革前,占西藏人口不足5%的三大领主,几乎占有全部土地和大部分牲畜、生产工具,而占人口95%以上的农奴和奴隶却挣扎在极端贫困和饥饿的死亡线上。

1951年,西藏和平解放。考虑到不为西藏增加负担,毛泽东主席在部署进藏工作时亲自制定了“进军西藏,不吃地方”的方针,因此进藏部队到达拉萨后,开垦农田和创办农场便成了当务之急。

1952年3月,时任中共西藏工委委员、组织部部长慕生忠将军带领机关工作人员,奔赴拉萨河畔的荒滩,搭帐篷、埋炉灶,开荒生产。从开荒到播种历时3个多月,共开荒种地1500多亩,修筑水渠2500米左右,终于建成了工委机关的生产基地。

1952年7月1日,西藏工委生产基地正式命名为“拉萨七一农业科学技术试验场”(简称“七一农场”),后来在“七一农场”的基础上建立了西藏农业科学研究所。当年秋天,农场就结出了丰硕的果实,青稞亩产达到400多斤,比附近群众地里的青稞产量高3倍。

经过几十年的发展,“七一农场”演变成为今天的西藏自治区农牧科学院,培育出了一代又一代的高原青稞良种,占西藏青稞品种的70%以上,为西藏农业生产进步提供了源泉和动力。

“为提高产量,西藏的青稞品种大致经历了五次变革。”西藏自治区农牧科学院副院长王文峰介绍道。

据他介绍,第一次变革是20世纪50—70年代,人们从西藏青稞地方品种中进行筛选提纯复壮,当时亩产量只有100公斤;第二次是20世纪70—80年代,西藏自治区农牧科学院培育出了“藏青336”“喜马拉雅2号”青稞,田间技术开始普及;第三次是20世纪90年代至21世纪初,推广了“藏青320”“冬青1号”“喜马拉雅19号”,冬青稞开始播种;第四次是21世纪10年代至20年代,推广“藏青2000”“喜马拉雅22号”“冬青18号”等品种;最新一次从2021年到现在,推广藏青“3000”“喜马拉雅23号”等品种,亩产量达到了300—400公斤。

西藏自治区农牧科学院试验田里,郁郁葱葱的青稞。记者 索朗旺久 摄

正值盛夏,在西藏自治区农科院的试验田里,数十个品种的青稞郁郁葱葱,随风轻摆,有的已经被饱满的穗子压弯了腰。

30多年前,蒙绍潜正是以这里孕育出的“藏青320”“藏青336”等良种为基础,实现了江孜县成为西藏第一个粮油亿斤县的壮举。

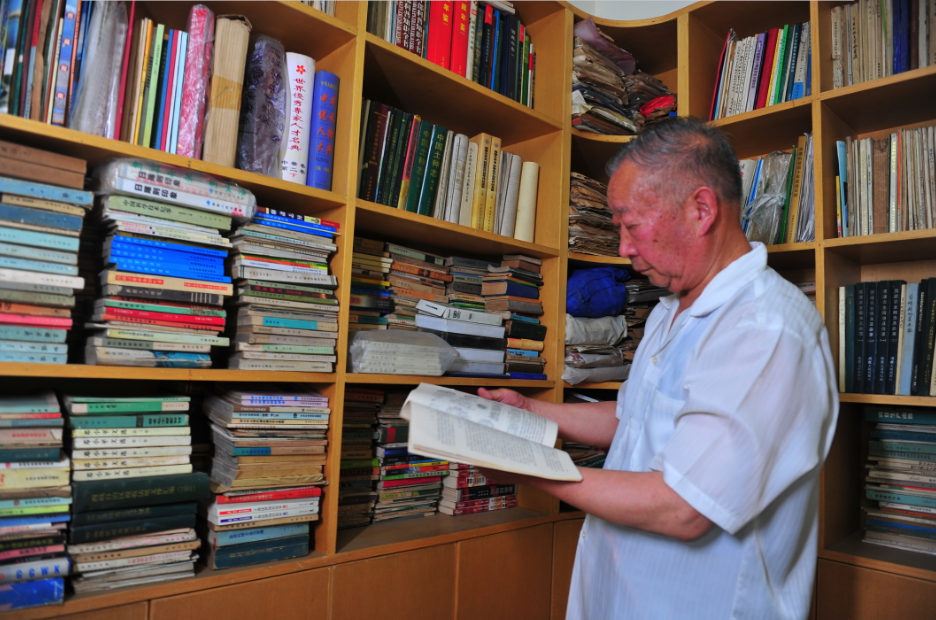

蒙绍潜家里的书柜摆满了农业方面的书籍。记者 温凯 摄

2024年,西藏粮食产量更是突破110万吨。

从田间地头饱满的穗粒,到农牧民脸上洋溢的笑容,“新生”的青稞种正源源不断地结出惠泽万千百姓的“金穗子”。

一次成功的试点

1966年,与袁隆平师承同一个教授的青年蒙绍潜,从西南农学院的农学系农学专业毕业,服从国家分配来到西藏,并于1970年到日喀则地区江孜县工作。

“那时的西藏农业生产,基本处于‘靠天吃饭’的状态,懂技术的干部极少,农业生产很少运用科技手段,良种普及率很低,浇灌采用大水漫灌的方式,亩产量只能达到100公斤左右,西藏自产的粮食远远不能满足干部群众的生活需求,只能从区外调运。”蒙绍潜说。

在那个年代,身为国家干部、有定量口粮的蒙绍潜也经常饿肚子,吃野菜、下河捕鱼、吃掺有泥沙的青稞藏麦面馒头是常有的事,群众的日子就过得更苦了。

于是,用自己的知识和技能让西藏人民吃饱饭,就成为蒙绍潜一生追求的目标。

1980年,江孜县把东郊公社作为推广农业技术的试点公社,派蒙绍潜前去蹲点一年。蒙绍潜和工作组采取机耕机耙、适时播种、推广良种、科学用水、施用化肥、精细耕作等七项科学种田措施,给社队干部和作业组长们办培训班,为每家每户培训一名“科学种田明白人”,还到田间地头开展示范指导。到了年底,东郊公社粮油总产量在1979年101万斤的基础上翻了一倍,达到了203万斤,震惊了全县乃至整个日喀则地区。

“那一年江孜县遇到灾情,全县公社都遭遇粮油减产,唯独我蹲点的公社大丰收,粮油产量反而翻番,县里为此还给公社奖励了一台拖拉机,群众都说,只有依靠科学技术才是正确的增产途径。”时至今日,蒙绍潜说起此事,依然是记忆犹新。

东郊公社试点的成功,证明了在西藏实现粮食丰收、让群众吃上饱饭是完全可以做到的。第二年,蒙绍潜就到日喀则地区农牧局工作,在更大的平台上发光发热。

一代代“农人”坚定前行

1987年,自治区党委、政府为解决西藏缺粮的问题,决定在江孜县试点,计划用三年时间建成亿斤粮油县。

组织上找到时任日喀则地区农牧局第一副局长的蒙绍潜谈话,希望由他具体负责。

“那时候已经有自治区主要领导点名要调我到自治区办公厅,我的妻子和两个小孩都在日喀则,所以当时也很犯难。”蒙绍潜说。

但想到那些乡亲们,想到让群众吃饱饭的梦想,1987年7月,蒙绍潜毅然决定选择前往江孜,担任县委常委、第一副县长,承担起建成亿斤粮油县的重任。

回到江孜,蒙绍潜立刻投入到走访调研当中,结合自己多年的工作经验,写成《江孜建成亿斤粮油县的设想》,得到自治区主要领导的肯定,并推动县委、县政府制定了三个工作思路:继续巩固和深化家庭承包责任制,加强以水利为中心的农牧业基础设施建设,大幅度提高科学种田水平、依靠科学技术提高粮油产量。

在当年东郊公社七项科学种田措施的基础上,他又扩展为“三三制”轮作倒茬制度、测土配方施肥、建成农技推广网络等十项措施,而且抓得更细、更加具体。

“比如适时播种,我们根据海拔高度,把全县划分为4个区域,每个区域制定出最适宜的播种期,要求必须在限期内完成播种任务,有效避免了早霜灾害。”蒙绍潜说。

这三年里,蒙绍潜几乎没有休息过一天,全身心扑在了江孜县的田间地头。县里给他配了一辆专用摩托,他每天天刚亮就骑着出去,带领农技干部和乡镇干部在田间地头现场指导,天黑才回来。

上世纪90年代,蒙绍潜在田里查看青稞长势。蒙绍潜提供

蒙绍潜笑着说:“还好江孜县面积不大,不管去哪里,一天都能来回。”由于天天都在外面,他赶不上县机关食堂吃饭,便买来宽粉,煮一锅就可以吃两三天。三年时间,蒙绍潜的足迹踏遍了江孜县的山山水水和每一块田地,也走进了干部群众的心中。

功夫不负有心人。短短三年,江孜县粮油总产量从1987年的7009万斤迅速增长到1990年的10135万斤,圆满完成了目标任务,创造了县域范围内连续增长的全国纪录,被评为全国农业百强县和自治区农业样板县。

从1990年底开始,在自治区的安排下,全区各市地到江孜学习取经的人络绎不绝,以科学种田为核心的“江孜经验”迅速在全区推广开来,提高了全区的农业现代化水平和粮油产量。自治区粮油总产量从1991年的58万吨增长到2001年的102.93万吨,连续11年实现增产。

蒙绍潜说:“2001年,全区总人口260万人,人均占有粮油达到791.77斤,其中青稞63.60万吨,人均占有青稞489斤,这样西藏就结束了千百年来缺粮的历史,实现了粮食自给有余,还能向周边省份出售,增加了群众收入,这是西藏经济社会发展史上一个划时代的重大事件,也是中国共产党为西藏人民作出的应该载入史册的重大贡献。”

1994年,蒙绍潜担任日喀则地区行署副专员,分管农牧和农村工作。在他的主导下,日喀则地区粮油总产量由1994年的5.58亿斤增加到1999年的7.46亿斤,年均增长7.46%,粮油总产量占到全区48%,日喀则成为名副其实的“西藏粮仓”。

2004年,蒙绍潜退休,回到成都定居至今。他在西藏工作36年,创造了“走到哪粮食增产到哪”的传奇,荣获了农业部全国农牧渔业丰收奖一等奖1次、二等奖2次,自治区人民政府科技进步奖一等奖1次、二等奖1次、三等奖1次等奖励。

而西藏粮食增产的步伐仍在继续:截至2024年底,西藏一产总产值达361.9亿元,比1965年增长156倍,其中粮食、青稞产量均创历史新高,粮食总产量从1965年的29.1万吨增长到112.9万吨,青稞产量达到88.8万吨,呈现面积、产量、单产水平“三增”良好态势,“飞地种粮”“飞地种草”进一步确保了粮食安全。

站在试验田里,新一代“农科人”王文峰逐一向笔者介绍不同青稞品种的具体差别以及适宜种植的区域。“在每年8个月的青稞种植期内,我们的科技服务队都会向群众提供蹲点式技术指导,确保粮食丰收。”他说。

王文峰手捏穗子细细察看的神情,与照片上30多年前的蒙绍潜如出一辙。

采访手记

田畴沃野写初心

在蒙绍潜位于成都市双流区西藏干休所的家里,我几乎看不到一件时髦的家具家电,却有整整三个书柜农业方面的书籍。

“我对做官没什么兴趣,就想把农业生产搞上去,让老百姓吃饱肚子。”蒙绍潜的话朴实无华,绝非场面之词。当年面对调往自治区政府工作或是前往江孜搞“亿斤粮油县”的二选一难题时,蒙绍潜毅然选择了后者,与妻儿分别,孤身前往江孜,用行动践行了自己的初心。

采访过程中,记者始终被一股正能量围绕着。蒙绍潜铿锵有力的话语,始终透露着对粮食生产这件头等大事和百姓生计的关切,体现了一名共产党员的责任与担当。

“我是学农出身的,就是给群众搞饭吃的,我不干这事,谁来干啊?”这是他反复挂在嘴上的一句话。

看着眼前精神矍铄的82岁老人,我不由得暗自设想:人们总说,历史不是由某一个人决定的,但是不可否认个人在历史中发挥的重要作用,如果没有蒙绍潜,江孜县“亿斤粮油县”的目标不一定完不成,但是完成的时间和成效可能又是另一种情况了吧!

好在结果还是不错的。江孜县“亿斤粮油县”的目标顺利完成,助推全西藏粮食生产迈上了新的台阶。

采访当天下午,蒙绍潜还在给干休所里的老同志们上课,讲解手机用法和相关知识,帮助大家跟上时代的步伐。“我闲不下来,总想做点什么事情,就像当年在江孜一样,随时都想到地里去转转。”蒙绍潜笑着说。

采访结束,蒙绍潜与夫人手拉手站在干休所门口向记者作别。我感慨万分:时间不会辜负每一滴汗水,田间的共产党员也像是一粒粒种子,行走在田间,也扎根在大地里。

讲述

嘎玛:葱郁田野孕育红火日子

在拉萨以西50公里的堆龙河畔,海拔3900米的德庆镇静卧于此。如今,这里青稞摇曳、炊烟袅袅,而在20世纪五六十年代,这里曾是经济底子薄弱、群众生活困难的村落。

贫瘠的土地、落后的耕作方式,让那时的村民不得不到拉萨街头讨生活,背着糌粑口袋跋涉几十里路的身影,成了老一辈人记忆里抹不去的苦涩记忆。

“犁地是个‘苦差事’,以前全靠人拉牛拽,忙活一年,收成好坏全看‘老天爷’脸色。”“90后”的德庆镇政府专干嘎玛虽未曾亲历早年的艰辛,却从母亲的讲述中拼凑出了往昔耕作的困难图景。

近年来,一系列强农惠农政策持续为高原农耕注入科技动能。自治区农业农村厅每年组织专家深入基层,带着新技术、新理念定期为村民开展培训,各村配备的农牧专干与科技特派员扎根一线,在田间地头手把手指导村民们科学种植,嘎玛一家也享受到了农业进步的红利。

“上几次培训课后,我母亲就像是变了个人,总是拉着我分享新学到的农技知识,现在她可是我在种植方面的老师呢。”嘎玛笑着说。

走在新翻耕的田垄上,泥土混合着青稞秸秆的清香扑面而来。嘎玛指着远处成片的青稞田说:“今年新种的这18亩青稞,磨成糌粑够全家吃三年了。”如今,他和母亲每年都会把一部分青稞卖给邻村的糌粑合作社,这笔稳定的收入已成为他们生活的重要支撑。

说起丰收的秘诀,嘎玛蹲下身,指着新砌的水泥渠壁说:“这是今年开工的小型农田水利项目,新修的支渠连通每块田地,老旧排洪渠也彻底翻新,现在拧开闸门就能实现精准灌溉。”

走进嘎玛家的田地,机械的轰鸣声取代了往日的吆喝,播种机、收割机往来穿梭,几天便能完成过去全家半个月的农活。“前几年购置农机时,政府补贴了1万多元,帮我们减轻了不少负担。”嘎玛说。

得益于政策扶持和科技赋能,德庆镇的高标准农田里,滴灌管道纵横交错;净土公司的智能大棚中,温控系统正精准调节。村民们不再靠天吃饭,而是用数据指导种植,用科技守护丰收。

望着长势喜人的庄稼,嘎玛感慨:“以前种地凭经验,现在种地靠科学。相信以后的日子,也会像这葱郁的田野一样,越过越红火!”

漫步德庆镇,宽阔平坦的水泥路直通家家户户门前,随手拧开水龙头,清澈的自来水便潺潺流出。夜幕降临,路灯次第亮起,孩子们追逐嬉戏,老人们围坐闲谈,处处都是鲜活的烟火气。

从“靠天吃饭”到科技兴农,从贫瘠荒芜到仓廪充实,德庆镇的蜕变,正是雪域高原蓬勃发展的生动注脚。

平措:村庄里办起了“羊银行”

河流蜿蜒、绿茵似毯,这样的风景年年都有,但对今年年初调整到日喀则市萨迦县雄麦乡曲堆村任党支部书记的平措来说,心境早已不同。

“这几十年来,乡里、村里变化最大、进步最显著的就是牧业。”平措说,小时候一直想走出的村庄,如今已变成自己割舍不下的地方。

雄麦乡位于萨迦县城西部,曾是全县最贫困的乡之一。

平措家住雄麦乡嘎布切村,距离曲堆村不到5公里。两村都以牧业为主,长期处于较为封闭且自给自足的状态。

平措告诉记者,打记事起,全村人就围着羊群忙碌。可一年下来,大家也只能勉强维持温饱。直到国家发放草原生态补贴,才改变了“村里几乎没有额外收入”的情况。

从2017年到今年年初,平措一直在嘎布切村担任党支部书记。上任之初,平措发现,家乡发展不起来,关键问题之一,就是缺乏村集体经济。为此,他与村“两委”、驻村工作队,先后尝试了大棚蔬菜种植、劳务输出等项目,但成效甚微。

2019年,眼瞅着脱贫攻坚收官之年越来越近,平措急在心里。他带领村干部立足村情实际,不断排查短板、总结经验,最终梳理出“与曲堆村联合建立养殖合作社,壮大村集体经济”的思路。

“兜兜转转一圈才发现,我们之前认为发展的‘瓶颈’,其实是增收致富的‘金钥匙’。”平措滔滔不绝地讲了起来。

“因为家家户户都养羊,所以我们不缺乏有经验的牧羊人。”

“我们考察过市场,高品质羊肉尤其受欢迎。”

“我们这里盐碱地多,种粮难,但羊吃了碱性牧草,会减少羊肉膻味,有助于提高肉的品质。”

……

说干就干,两村迅速成立工作专班,逐一走访宣传,动员群众参与合作社发展。分批分层召开会议,经充分讨论酝酿,确定了绵羊入股价格、入股方式、入股期限等事宜。

同年7月,雄麦乡玉麦畜牧养殖农民专业合作社注册成功,最终入股绵羊5305只,入股草场17.24万亩,两村136户562人全部入股,设常驻放牧人员16人。

2020年3月,合作社正式运营后,坚持传统和科学饲养模式相结合,通过科学分群、科学养殖、科学繁育、科学防疫、科学出栏等方式,提高适龄母羊比例,缩短生产周期,提高育肥出栏率。2020年至2022年,合作社累计实现收入400余万元。

“简单来说,合作社就像个‘羊银行’,群众以股份形式,把羊折价‘存在’合作社,我们每年会按入股价格,以分红形式给大家发放15%的‘利息’。”平措笑着说,几年下来,合作社不光做到了民办、民管、民受益,还解放了劳动力,不少家庭通过外出务工,多渠道增收致富,群众生产生活和精神面貌也发生了翻天覆地的变化。

作者:温凯 丹增朗赛 嘎娃白玛 索朗旺久

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号