在拉萨8848创新孵化中心内,西藏和气四瑞文化传播有限公司总经理旦巴桑珠正看着刚从敦煌收到的经书样本。这位年轻的创业者,既不是传统意义上的“文化守护者”,也非单纯追逐商业利益的商人。

他更像一位藏文化的“转译者”,用现代商业逻辑激活传统,让西藏文化从被观看的标本变为主动对话的活态存在。从纳木错开湖日的仪式感到“春游娘热”的烟火气,从斯玛卓舞的数字化传承到“和气四瑞”理念下的团队共生,旦巴桑珠的创业之路是他成长的见证,也是藏文化产业在政策扶持、市场需求与文化责任交融中的见证。

从“他者叙述”到“主动发声”:一场顺势而为的文化创业

“把西藏的传统从‘被观看’变成‘主动说话’”,这是旦巴桑珠创业的初心,也是他对藏文化产业最深刻的洞察。在他看来,当一种文化长期处于“他者叙述”的语境中,其价值便会被简化为标本式的符号——雪山、古老仪式,这些元素虽美,却难以触达文化的深层肌理。而年轻一代的使命,便是用更贴近时代的方式,让传统“开口”。

这份初心的落地,始于一场看似“顺势而为”的创业。2019年末,藏文化产业尚未形成成熟市场,不少人对“用商业活化文化”持观望态度,但旦巴桑珠的创业之路却意外地获得了多方助力。“从一开始,政策窗口、业内前辈、政府机构的支持就超出预期。”他坦言,这种持续的正向推力让他确信,深耕藏文化不是孤勇,而是政府将文化遗产转化为公共产品,市场渴望有温度的传统体验,本地年轻人则期盼一条能兼顾生计与文化传承的道路。

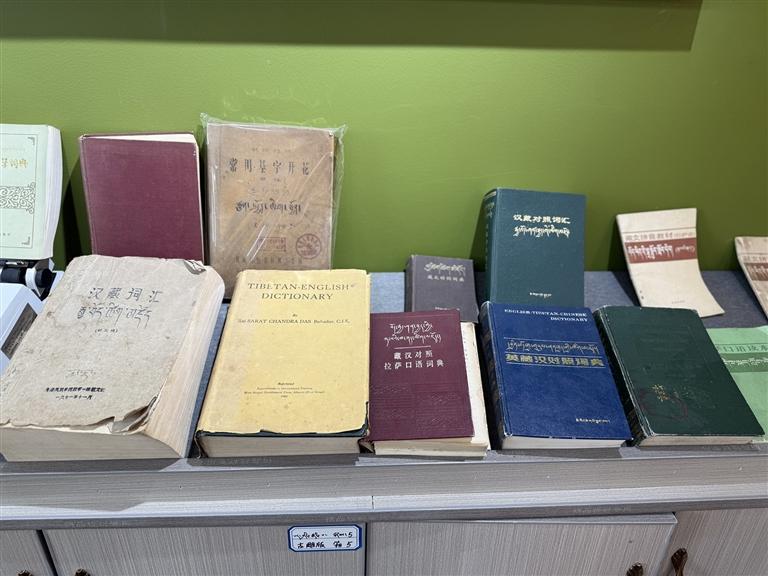

西藏的营商环境为这场创业提供了沃土。在旦巴桑珠的感受中,这里的“好”不仅在于政策的扶持——如文化产业资金政策为中小企业注入活水,更在于政府部门的“深度服务”与“公平竞争”的生态。“我们能公平参与自治区群艺馆策展、文旅部门书籍编撰等项目,这种机会对初创企业而言,是最珍贵的成长养分。”他眼中的营商环境,不是抽象的口号,而是具体的支持:当企业需要挖掘非遗资源时,相关部门会主动对接老艺人;当活动策划需要协调场地时,基层单位会提供细致的配合。这种“政商良性互动”,让文化创业少了阻碍,多了底气。

创业多年,旦巴桑珠始终记得最初的追问:如何让藏文化“主动说话”?答案藏在他为企业取名“和气四瑞”的初心里。这个源自藏文化中“大象、猴子、兔子、鹧鸪通力合作”的意象,不仅是对藏文化智慧的致敬,更成为他理解商业与文化关系的钥匙——文化的传承,从来不是单打独斗,而是像四种动物般各擅其长,在价值链上共生共荣。

“和气四瑞”的平衡术:在原真性与烟火气间架桥

“‘大象稳重,猴子敏捷,兔子迅疾,鹧鸪高瞻’,和睦共处,各就其位”,这是“和气四瑞”的寓意,也是旦巴桑珠团队管理的准则。在他的公司里,没有刻板的层级,只有基于文化的分工:有人专注于老技艺的数字化存档,有人擅长将传统元素转化为文创产品,有人负责活动现场的执行落地,有人则着眼于产业趋势的研判。这种“各就其位”的理念,不仅让团队高效运转,更渗透到业务的每一个细节,尤其是在平衡文化原真性与大众参与度这一核心命题上。

在今年的纳木错开湖日活动中,如何让游客既能感受到西藏自然风光的壮美与民俗文化的厚重,又能参与其中?“春游娘热”活动里,如何将民俗与现代休闲需求碰撞,怎样避免商业化消解文化本味?旦巴桑珠的答案是:解构与转译。即将复杂的文化元素拆解为“可感知单元”,用“轻参与”降低理解门槛。

比如在开湖日,他们会邀请各地市手艺人带上他们的特色产品前来布展,每个地市板块的布置都完美复刻各地风俗;娘热上春山活动,游客可以欣赏非遗歌舞、藏戏,逛逛集市,购买非遗文创……这些设计既没触碰文化的核心规则,又让烟火气驱散了精致感的疏离。

“文化原真性和大众参与不是零和博弈,而是互相哺喂。”旦巴桑珠的这一理念,在文创开发中体现得更为鲜明。面对文化产业化会破坏原真性的质疑,他以斯玛卓舞的开发为例回应:“产业化是给原真性‘续命’。”团队先给老艺人的每一个鼓点、每一次转身建立“数字档案”,锁住文化的“根”;再从中提炼“勇敢、团结”的精神内核,转化为年轻人喜欢的舞蹈教学视频。“没有产业化,这舞可能只剩几位老一辈的传承人会跳;有了产业,它能进商场、课堂、手机屏幕,越活越年轻。”

这种对平衡的坚守,甚至让他拒绝过不少盈利丰厚的项目。“有些项目只想要‘藏式符号’贴标签,根本不在乎文化内核,这样的钱不能赚。”相反,对于那些能真正传播藏文化的项目,哪怕贴钱也要做。比如为偏远乡村的非遗工坊做免费规划、为老艺人的技艺传承拍摄纪录片。在他看来,成功的藏文化企业必须同时具备商业生命力与文化守护力,利润要能反哺保护,保护要能促进利润,二者形成闭环。

数字化时代的文化生命力:让传统活在未来里

“我不再把文化当成‘要保护的古董’,也不再把它当‘能变现的IP’。”创业多年,旦巴桑珠对文化与商业的关系有了更深刻的认知:商业是平台,平台越稳,文化走得越远。在他眼中,藏文化产业的未来突破口,正藏在“数字化”里。

未来,西藏和气四瑞文化传播有限公司将在数字化领域投入大量精力:将传统的文化符号转化为可复用的数字素材库,让非遗文化进入“数字档案”,随时都能看到,并开发“云端非遗展”让更多人在线感受西藏文化的魅力。“数字化不是简单的‘上线’,而是让文化成为可复用、可授权的资产。”旦巴桑珠解释,比如一套藏式建筑纹样的数字模板,既能供设计师用于现代建筑装饰,也能成为手游里的场景元素,“根还在西藏的土地上,枝叶却能伸到全国各地”。

这种扎根传统、拥抱时代的思路,也让他对行业的未来充满期待。他希望多年后,人们提起“和气四瑞”,不说“这家企业多大”,只说“这家企业把藏文化做得真好”。对年轻的从业者,他的建议简单而坚定:“把文化当根,把创意当翼。”

政策的阳光、营商环境的沃土、创业者的智慧,共同滋养着藏文化的全新传承。从让传统“主动说话”到用数字化延续生命力,他的实践证明:文化的价值,从不在于被供奉在博物馆里,而在于能在时代的土壤中,长出新的枝叶。这或许正是藏文化产业最动人的图景:传统未老,未来已来。

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号