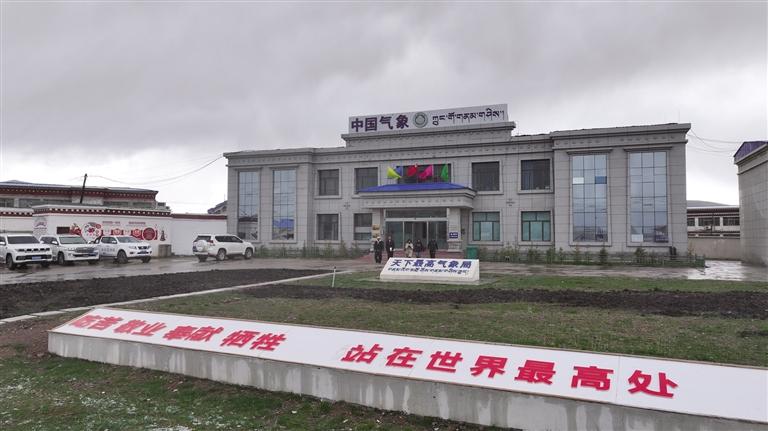

天下最高气象局。张歆平 供图

在青藏高原腹地,唐古拉山南麓,一座气象站矗立于海拔4800米之上。这里年均气温低于0℃,最低气压不足海平面的60%,八级以上大风日数年均达146天,最低气温曾达-43.2℃——这就是被誉为“天下第一气象站”的西藏安多县气象站。自1965年建站以来,一代代气象人用生命丈量极端环境,以精准数据守护青藏铁路、青藏公路等“生命线”的安全。今年是西藏自治区成立60周年,也是安多气象站建成60周年。近日,记者跟随中国气象局“‘绿镜头·发现中国’中央媒体走基层看气象”主题采访活动走进安多气象站,探访这座全球海拔最高的有人值守气象站。

【站点概况】

“天下第一气象站”

全球海拔最高的有人值守气象站

安多县气象站始建于1965年,1976年正式开启天气预报编发业务。该站坐落于唐古拉山脉南麓,其观测场海拔高度达4800米,是目前全球海拔最高的有人值守气象站,被誉为“天下第一气象站”,属国家基准气候站。该站地处青藏高原核心区域,青藏铁路、青藏公路、兰西拉光缆、格拉输油管线等国家重大基础设施纵贯全境。

监测数据显示,安多县气候极端特征显著:年均8级以上大风日数达146天,瞬时最大风速超40米/秒;极端气温跨度从-43.2℃至23.5℃,气压常低于570百帕;年均降雪日数109天,曾出现连续66天的积雪记录。作为全国中低纬度海拔最高、面积最大的多年冻土区,最大冻土深度达350厘米,年均雷暴日超90天、冰雹日逾70天,两项指标均居全国之首。

【历史沿革】

填补气象观测空白

1965年安多县气象站正式建站

1965年,为了支撑青藏铁路建设,23岁的陈金水带着两顶帐篷与简陋的仪器,踏上这片土地。面对永冻土层,他与同事以铁锹为笔、十字镐作尺,在-40℃的严寒中开凿出标准气象观测场,用冻裂结痂的双手在高原刻下气象刻度。

在安多县,陈金水的故事妇孺皆知。在安多的16年,陈金水创造了气象史上的奇迹:连续值守188个昼夜班次,每4小时完成一次完整观测,累计记录超5万个数据零误差,铸就西藏首个“百班无错情”标杆。1979年冬,为破解吃水难题,他带领职工在永冻层下掘进14米,凿出的“金水井”至今仍汩汩涌流。正是这份坚守,安多县气象站于1965年11月正式建站,填补了世界气象史上海拔4800米以上无长期气象观测的空白。

改革开放后,安多县气象站步入发展快车道。1980年升格为国家基本气象站,1986年引入PC-1500袖珍计算机替代手工编报,1990年用莫尔斯电台和短波电台传输数据。2004年,第一次综合改造让职工住进框架结构新房;2014年,两层综合业务楼拔地而起,办公条件实现质的飞跃。2020年,全国地面气象观测自动化改革落地,安多站彻底告别“笔墨纸砚”时代。

【坚守点滴】

一年中有近半年大风天气

极端天气下设备维护是最难的

安多县气象站现有职工9人,平均年龄33岁,其中6名为女性。在海拔4800米的生命禁区坚守,他们面临着双重生存挑战。长期高海拔作业,头痛如紧箍咒般日日相伴;与亲人分别超300天,将思念淬炼成刻骨铭心的痛楚……正是这种付出,铸就了“高海拔,高标准;缺氧气,不缺志气”的高原气象人精神。

安多县气象局副局长顿珠次仁说,这里一年中有近半年的时间遭遇大风天气,尤其是北部乡镇,甚至在六七月份还会下雪。冬季气温常常降至-25℃以下,大风天气频繁,风力最强时可达13级左右。“在安多县气象站,极端天气下的设备维护是最难的。”顿珠次仁说。

有一次,工作人员去雁石坪镇维护站点。那天,气温低至-28℃左右,风力强劲。大家只能轮番上阵,在寒风中短暂工作。但即便如此,刺骨的寒冷仍然让人难以忍受,每次从寒风中短暂工作后返回车内取暖,手脚都会冻得失去知觉,牙齿不受控制地打颤。只能一次次匆匆返回车里取暖,稍作恢复后又咬牙冲进寒风中继续工作。刚参加工作不久的措姆玉珍第一次经历如此恶劣的环境,刺骨的寒冷让她的脸变得煞白,没过多久,她眼眶就泛起了泪花……

【展望未来】

建成28个自动气象站

计划逐步实现72个行政村全覆盖

据介绍,安多县气象站不仅实现多要素综合监测,除气温、湿度、气压、风速、降水、日照六要素外,还配备有闪电定位仪、土壤温湿度传感器、太阳辐射监测仪、能见度观测仪、冻土探测器、蒸发皿、雪深测量仪等专业设备,构建起了覆盖大气物理、水文地质、生态环境的立体监测网络。

在业务建设取得突破的同时,精神文明创建成果丰硕:2018年获评“中国百年气象站”,2021年同时荣获“全国工人先锋号”“全国巾帼文明岗”双称号,2012年、2023年两届获评自治区级“精神文明单位”,2024年荣获那曲市“民族团结进步模范单位”称号。

如今,安多县辖区已建成28个自动气象站,覆盖13个乡镇,并计划逐步实现72个行政村全覆盖。2022年建成的标准化观测场,集成闪电定位、土壤水分、冻土探测等12类设备,数据精度达0.1毫米。同时,青藏铁路沿线每60公里设交通站,格拉丹东冰川、永波湖等生态敏感区布设监测点,构建起“天空地一体化”观测体系。

【结语】

从两顶帐篷到现代化观测站,安多县气象站用六十年书写了一部“云端奋斗史”。在这里,每一组数据都是生命的刻度,每一次预报都是责任的担当。当列车穿越唐古拉山口,高原气象人用青春和热血铸就的“精神海拔”,早已超越4800米的物理高度,成为青藏高原上永恒的丰碑。

京公网安备 11010102003982号

京公网安备 11010102003982号